驴命什么意思 白龙命什么意思

“驴命”一词源自人们对驴子的刻板印象。驴子以其勤劳、吃苦耐劳、忍气吞声的特性着称,常常被用来形容那些任劳任怨、逆来顺受的人。

过着“驴命”的人往往有着以下几个特点:

忍辱负重:他们能够忍受他人施加的压力、委屈和不公正对待,即使这些行为损害了自己的利益。

逆来顺受:他们习惯于接受别人的安排和指示,很少会提出反对意见或自己的诉求。

吃苦耐劳:他们不畏惧艰苦的工作,能够坚持不懈地完成任务,即使面临着困难和挫折。

肯干不争:他们往往勤奋肯干,但很少追求个人利益,即使有能力获得晋升或改善生活条件,也往往安于现状。

“驴命”式的性格在传统社会中曾受到赞扬,被视为一种美德。人们认为,这样的人踏实可靠、任劳任怨,是社会稳定和发展的基石。然而,在现代社会,这种性格却未必讨喜,甚至可能成为阻碍个人成长的绊脚石。

在竞争激烈的职场环境中,逆来顺受的人可能难以出人头地。他们习惯于服从别人的安排,而不是主动争取机会和资源。吃苦耐劳的品质虽然值得敬佩,但如果过于压抑自己的诉求,就容易被他人忽视和利用。

此外,“驴命”式的性格也可能会影响个人的心理健康。长期忍气吞声和逆来顺受,容易导致抑郁、焦虑和低自尊。当负面情绪积累到一定程度,甚至可能爆发为极端的行为。

因此,与其过着“驴命”,不如尝试改变自己的心态和行为模式。学会表达自己的诉求,维护自己的正当权益,争取自己想要的人生。虽然这可能需要勇气和努力,但从长远来看却更有利于个人的成长和幸福。

值得注意的是,“驴命”并不能完全等同于“软弱”。真正坚强的人并不是一味地忍耐,而是能够在逆境中保持独立的思考和判断,在必要的时候敢于反抗不公。过着“驴命”的人,往往缺乏这种内在的力量和勇气。

“驴命”是一种逆来顺受的人生态度,虽然在传统社会中曾受到赞扬,但并不符合现代社会的价值观和个人发展需求。与其过着“驴命”,不如学会表达自己的诉求,维护自己的正当权益,争取自己想要的人生。

驴命:贫苦困顿,命途多舛

“驴命”一词形容人的生活困苦艰辛,宛如一头任劳任怨的毛驴。它根植于中国民间对劳动人民的同情和对社会不公的感慨。

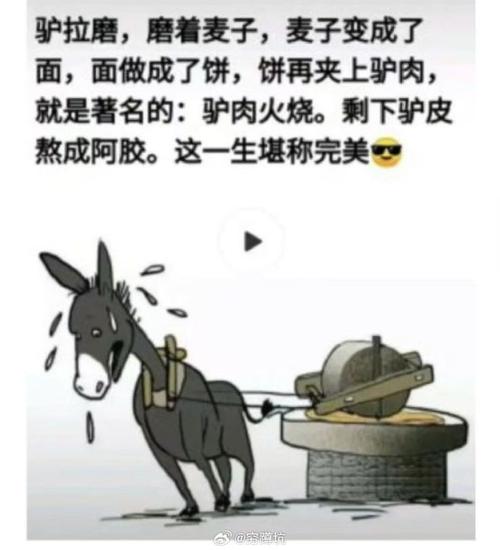

在古代,驴常被用作驮物的牲畜,既勤劳又任劳任怨。但由于其低贱的地位,驴往往只能从事最繁重的苦力劳动。这种形象与底层劳动人民的生活境遇产生了共鸣,反映了他们终年劳苦,却得不到应有回报的悲惨现实。

因此,人们将“驴命”用来比喻贫苦困顿的人们。他们生活在社会底层,承担着繁重的劳动,却难以改善自己的境遇。命运坎坷,少有出头之日,就像一头背负重担的毛驴,步履维艰,难以喘息。

从字面上看,“驴命”包含两个含义。其一,指像驴一样任劳任怨,勤勤恳恳。其二,则凸显了驴的悲惨命运,寓意着受尽压迫和苦难。两者结合,勾勒出一幅底层人民辛酸无助的生活图景。

古往今来,无数文学作品中都曾出现“驴命”的意象。明代小说《水浒传》中,为人仗义的鲁智深因身份低微,被讥讽为“驴命”。而清代诗人李调元在《哭妓》诗中,也哀叹妓女的悲惨身世:“小妓如驴命,贱多身不奇。”

时至今日,“驴命”一词仍旧被广泛使用。它不仅反映了底层人民的悲惨命运,更鞭挞了社会的黑暗和不公。人们用这个词来表达对弱势群体的同情和对社会不公的愤懑。

作为一种具有历史底蕴的俚语,“驴命”早已深深融入中国人的文化语境之中。它不仅是一句口头禅,更是一种对底层人民的深情关怀。它提醒我们,在追求物质富足的同时,也不应忘记社会中那些仍在为生计而苦苦挣扎的人们。