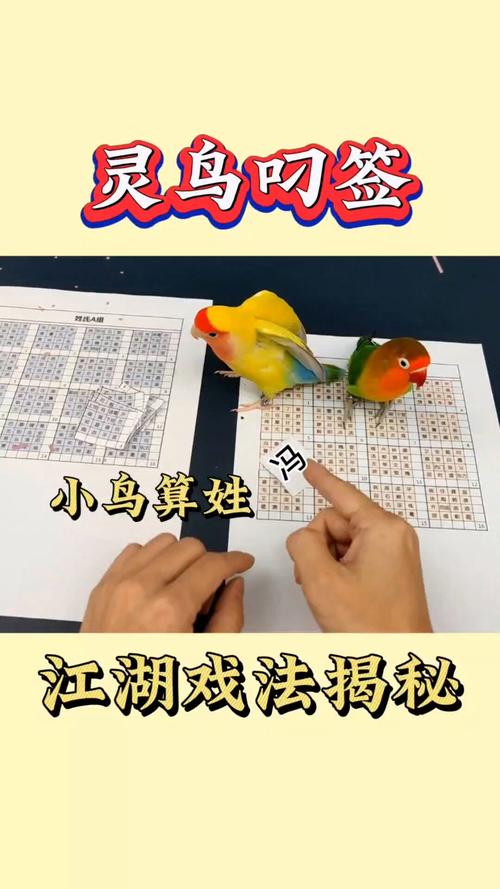

灵鸟叼签怎么学(灵鸟叼签准吗)

灵鸟叼签,这一充满神秘色彩的民俗活动,常见于寺庙、道观等地。它既是一种祈求神明指引的方式,也是一种独特的表演艺术。学习灵鸟叼签,并非仅仅掌握驯鸟技巧,更需要深入了解其背后的文化内涵。那么,如何系统地学习灵鸟叼签?它的准确性又该如何看待?

一、灵鸟叼签的学习路径

1. 了解文化背景: 灵鸟叼签并非凭空产生,它与中国的宗教文化,尤其是佛教、道教有着千丝万缕的联系。 了解这些文化,能帮助你更好地理解叼签的意义,以及与信徒的互动方式。这如同了解一种乐器的历史,才能更深刻地理解其音色和演奏风格。

2. 选择合适的鸟类: 并非所有鸟类都适合进行叼签表演。通常选择体型适中、性情温顺、易于训练的鸟类,如_鸽子、鹦鹉、鹩哥_等。不同鸟类的学习能力和驯养难度各不相同,需根据自身情况选择。

3. 掌握驯鸟基础: 驯鸟是学习灵鸟叼签的基础。这包括:

建立信任: 驯鸟的首要原则是建立信任。通过耐心喂食、温和抚摸,让鸟类逐渐适应你的存在,并对你产生依赖。

正向强化: 使用食物、口令等奖励,鼓励鸟类完成指令。每次成功完成动作,都给予及时的奖励,强化其行为模式。

循序渐进: 训练难度应循序渐进,从简单的动作开始,逐步增加难度。例如,先训练鸟类停留在手上,再训练其飞向指定地点,最后才训练其叼取签文。

4. 签筒与签文的设计: 签筒的设计应安全稳固,便于鸟类站立和叼取。签文的设计则应简洁明了,易于鸟类识别。签文的内容,则通常与寺庙或道观的文化背景相符。

5. 与信徒的互动: 灵鸟叼签并非简单的表演,更重要的是与信徒的互动。表演者需要了解信徒的疑问和需求,并结合签文内容进行解读,给予他们精神上的慰藉和指引。这需要表演者具备一定的沟通能力和心理学知识。

6. 安全与卫生: 鸟类的健康和卫生至关重要。需要定期为鸟类进行体检,并保持其生活环境的清洁卫生,防止疾病传播。在表演过程中,也要注意保护鸟类的安全,避免其受到惊吓或伤害。

二、灵鸟叼签的准确性分析

灵鸟叼签的准确性,是一个复杂的问题,不能简单地用“准”或“不准”来概括。它涉及以下几个方面:

1. 随机性: 叼签的过程,本质上是一种随机事件。鸟类叼取哪支签,具有一定的偶然性。从概率的角度来说,每次叼签的结果都可能是不同的。这类似于抛硬币,每次的结果都是随机的。

2. 心理暗示: 信徒在求签的过程中,往往会带有一定的期待和心理暗示。当签文的内容与他们的期望相符时,他们会更容易相信签文的准确性。这是一种心理学上的“巴纳姆效应”,即人们倾向于相信那些笼统的、普遍适用的描述,认为其特别符合自己的情况。

3. 文化解读: 签文的内容,通常较为晦涩难懂,需要表演者进行解读。表演者的解读,往往会受到其自身知识、经验和信仰的影响。不同的表演者,对同一支签文的解读可能各不相同。

4. 精神寄托: 灵鸟叼签更多的是一种精神寄托。它为信徒提供了一种与神明沟通的渠道,让他们在困惑和迷茫时,能够获得一些慰藉和指引。即使签文的内容并非完全准确,但它也能在一定程度上缓解信徒的焦虑,增强他们的信心。

5. 鸟类训练角度: 训练有素的鸟儿只会叼取训练员事先设定好的签,在一定程度上来说,鸟类只是一个执行动作的工具,而签文的摆放顺序、哪只签对应哪个结果,全部都在训练员的掌控之中。

学习灵鸟叼签,需要掌握驯鸟技巧、了解文化背景,并具备一定的沟通能力。至于其准确性,则应以一种理性的态度看待。它更多的是一种精神寄托和文化活动,而非一种预测未来的工具。将其视为一种表演艺术,一种与神明沟通的方式,或许更能理解其存在的价值。

灵鸟叼签的传承,不仅仅是技术的传承,更是文化的传承。在学习和表演的过程中,应尊重宗教信仰,遵守道德规范,传递积极向上的价值观。这才是灵鸟叼签这项民俗活动得以延续和发展的根本。